あと、落球したときでもタッチアップできるんでしょうか?

詳しく説明しましょう。

あと、インフィールドフライの基本ルールを全部説明しておきますよ。

この記事はこんな人にオススメ

- インフィールドフライのときタッチアップはできるのか知りたい人

- インフィールドフライルールの基本を知りたい人

- インフィールドフライに関する疑問を解消したい人

インフィールドフライのときのタッチアップのルール

野手がフライを捕球したとき

ルール上、インフィールドフライのときでもタッチアップは可能です。

インフィールドフライを宣告されていても野手のフライ捕球後にタッチアップできます。

通常のケースと何ら変わらないです。

野手がフライを落球したとき

インフィールドフライが宣告された後で野手がそのフライを落球しても進塁できます。

落球したときはランナーにリタッチ義務は生じません。

フライを捕球していないからです。

つまり、落球したときはタッチアップである必要はありません。

インフィールドフライが宣告された時点でバッターはアウトになっています。

よって、ランナーは無理して進塁する必要はなく、今いる塁に留まることもできます。

いずれにしても、インフィールドフライが宣告されるのは内野フライのときです。

タッチアップにしても、落球による進塁にしてもアウトになる確率が高くなります。

なので、ランナーが進塁を試みることはほとんどないでしょう。

インフィールドフライを野手が落球したらどうなる?

インフィールドフライが宣告されたのに野手がそのフライを落球したときのルールは下記の通りです。

野手がフライを落球したとき

- 落球した位置がフェアゾーン

- インフィールドフライの宣告通りバッターはアウト

- ランナーにリタッチ義務は生じない(タッチアップしなくていい)

- 落球した位置がファールゾーン

- インフィールドフライの宣告は取り消されてファールとなる

なお、うちあげたフライがフェアかファールか微妙な場合は、インフィールドフライ・イフ・フェアと宣告します。

これは文字通り、フェアのときはインフィールドフライになりますよということを意味しています。

ルールは、インフィールドフライと全く同じです。

インフィールドフライの基本ルール

ここでインフィールドフライの基本ルールを確認しておきましょう。

基本ルールをしっかり理解できていれば、先ほどのタッチアップについても納得できます。

インフィールドフライとは

審判がインフィールドフライを宣告すれば、野手がフライを捕球するかしないかに関わらずバッターはアウトになるというルール

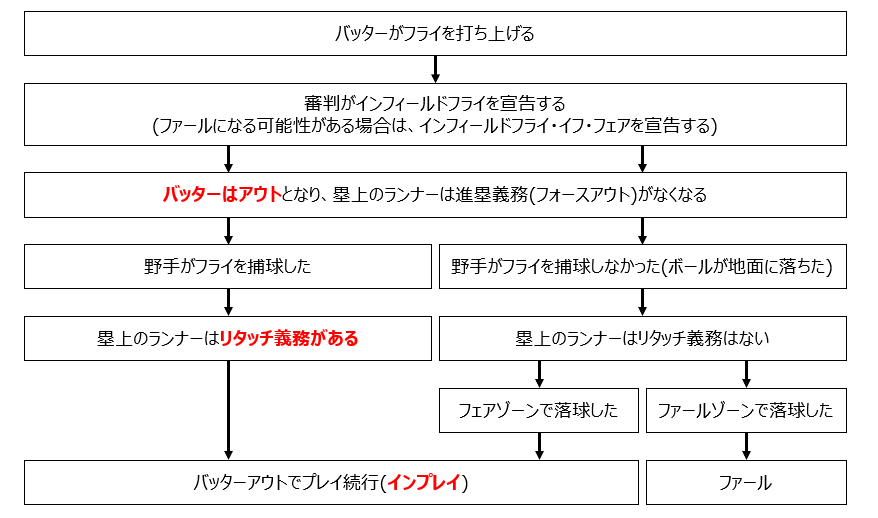

インフィールドフライが宣告された後のおおよそのプレーの流れを図に示します。

インフィールドフライのルールのポイントは、赤字にしたキーワードです。

この赤字について、この次で説明しています。

インフィールドフライが宣告されたらバッターはアウト

まず、インフィールドフライが宣告されたら、その時点でバッターはアウトです。

野手がフライを捕球するかしないかに関わらずアウトになります。

これがインフィールドフライの基本です。

ただし、野手がフライを捕球できずにボールがファールゾーンに落ちたらファールです。

バッターがアウトになりますので、ランナーの進塁義務はなくなります。

また、フォースアウトも解除されます。

インフィールドフライ時でもランナーにリタッチ義務がある

インフィールドフライであっても野手がフライを捕球すれば、ランナーにリタッチ義務が発生します。

したがって、タッチアップを試みる時は、野手のフライ捕球後にベースを離れなければなりません。

当然、野手のフライ捕球より先にベースを離れたと野手からアピールがあればランナーはアウトです。

-

アピールプレーとは?アピール権の消滅までルールを徹底解説!!

続きを見る

インフィールドフライはインプレイである

インフィールドフライのルールでもう1つ重要なことは、インフィールドフライ宣告後もインプレイであることです。

インプレイでなければ、インフィールドフライが宣告されたらタッチアップもできないはずですよね。

なので、インプレイだと理解する方が自然です。

それを知らないと、こういう悲しいプレーが起きてしまいます。

-

インフィールドフライでサヨナラ!高校野球の実例で学ぶジャッジのポイントとは!?

続きを見る

インフィールドフライの基本ルールは以上です。

ここまでを整理しておきます。

インフィールドフライ ルールの概要

- バッターは(フライを捕球しても、しなくても)アウトになる

- ランナーは進塁する必要がなくなる(進塁義務、フォースアウトの解除)

- 野手がフライを捕球したらランナーにはリタッチ義務がある

つまり、進塁を試みる場合は、タッチアップが必要となる - インプレーのままプレーは続行される

このあとは、インフィールドフライのルールに関するいくつかの疑問について見ていくことにします。

インフィールドフライはランナーがいればいつでも適用されるのか?

インフィールドフライのルールをここまで説明してきました。

しかし、ランナーさえいれば、どんなときでもインフィールドフライが適用されてしまうのでしょうか。

いいえ。そんなことはありません。

インフィールドフライのルールには適用条件が定められています。

インフィールドフライの適用条件

- ノーアウトまたはワンアウトのとき

- ランナーが1・2塁または満塁のとき

- バントによる小飛球、またはライナー性の打球でないとき

そして、もう1つ大切な条件がこれです。

適用条件を満たしていても審判が宣告しなければインフィールドフライにならない

つまり、適用条件を満たして、かつ審判がインフィールドフライを宣告した時にインフィールドフライになるのです。

なぜインフィールドフライというルールが存在するのか?

ところで、なぜインフィールドフライというルールができたのでしょうか。

その理由は、攻撃側が不利にならないようにすることにあります。

もっと具体的に言えば、守備側がわざと落球してダブルプレーをとることを防ぐためです。

インフィールドフライの適用条件は、ランナー1・2塁か満塁のケースです。

この状況で守備側がわざとフライを落とせば、簡単にダブルプレーが取れてしまいます。

フライが捕球されることに備えてランナーはベースから離れられません。

そのため、落球時のランナーのスタートが大きく遅れるからです。

審判はインフィールドフライを宣告して野手がわざとダブルプレーを取れないようにしているのです。

こちらの記事でも解説していますので参考にしてください。

-

インフィールドフライは故意に落球することを防ぐルールってどういう意味?

続きを見る

インフィールドフライでもランナーは進塁できる?

インフィールドフライでもランナーは進塁を試みることができます。

冒頭でタッチアップができると説明したことと内容は同じです。

繰り返しになりますが、フライを野手が捕球すればランナーにリタッチ義務が発生します。

よって、タッチアップする必要があります。

野手が捕球できなければ、ランナーのリタッチ義務はありません。

なので、ベースに戻ることなく、その場から次の塁を狙うことが可能です。

インフィールドフライで進塁を試みるランナーをアウトにするには?

インフィールドフライが宣告された時点でバッターはアウトになります。

野手が捕球しようがしまいがアウトであることは変わりません。

したがって、ランナーの進塁義務はなくなり、フォースアウト状態も解除されます。

そのため、インフィールドフライで進塁を試みるランナーをアウトにするためには、ランナーへのタッグが必要です。

審判がインフィールドフライ宣告を忘れたらどうなる?

途中の説明でも少し触れましたが、審判が宣告して初めてインフィールドフライが適用されます。

したがって、審判がインフィールドを宣告し忘れたらインフィールドフライになりません。

プレーヤーは、状況だけで勝手にインフィールドフライになると判断してはいけません。

必ず審判が宣告したことを確認してください。

本記事のまとめ

では、本記事で説明したインフィールドフライのルールをまとめておきます。

インフィールドフライルールのまとめ

- インフィールドフライでもタッチアップは可能

- インフィールドフライが宣告されたらバッターはアウト

- インフィールドフライであってもランナーにリタッチ義務はある

- インフィールドフライはインプレーのままである

- 審判が宣告しなければ、インフィールドフライにならない

インフィールドフライのルールは、ややこしいかもしれません。

タッチアップ1つとっても『どうなるんだろ??』って迷いが出ます。

この記事で示した図と基本ルールを読んで基本を押さえるようにしてください。