どんな場面でも一塁へ走ってしまっていいのでしょうか?

振り逃げが成立する条件、つまり振り逃げできる条件がちゃんとあります。

この条件について説明しましょうか。あと、振り逃げに関するルールもいくつか紹介しておきましょう。

これで振り逃げのルールへの理解はぐんと深まるはずです。

この記事はこんな人にオススメ

- 振り逃げが成立する条件を知りたい人

- 振り逃げの権利が消滅するケースを知りたい人

- 振り逃げのルールをあらためて確認したい人

振り逃げが成立する条件

バッターが振り逃げできるのは、下記1と2の条件がそろった時です。

振り逃げが成立する条件

- キャッチャーが第3ストライクを正規捕球できなかったとき

- 0アウトまたは1アウトでランナーが1塁にいないとき

または、2アウトのとき

振り逃げが成立する条件がそろったとき、バッターは1塁へ進塁を試みることができます。

このときアウトは成立していないので、守備側(主にキャッチャー)はアウトを取る必要があります。

ここでは正規捕球しないと振り逃げになるんだなって理解しておいてください。

振り逃げが成立したときにアウトを取る方法

バッターランナーが振り逃げしているとき、守備側がアウトを取る方法は3つあります。

振り逃げのときにアウトを取る方法

- バッターランナーにタッグする

- バッターランナーが一塁ベースへ到達するよりも早く一塁ベースに触球する

- 2アウトでフォースアウトが可能なとき、塁上のランナーをフォースアウトにする

例えば、満塁のときはキャッチャーがホームベースを踏めばアウトが成立します

3つ目のケースは、プロ野球を見ていると時々見かけます。

2アウト満塁のときは送球でエラーになるかもしれないので、ほぼ100%ホームを踏んでます。

2アウト満塁以外のケースであればキャッチャーは一塁へ送球してアウトを取っていますね。

振り逃げの権利が消滅するケース

もし、キャッチャーが正規捕球していないことに気づかず、バッターが振り逃げしなかったらどうなるのでしょうか。

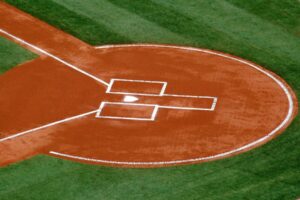

バッターボックスの周りにはダートサークルという半円が描かれています。

高校野球を見ていると必ず半円がありますよね。

バッターが振り逃げできるにも関わらず一塁へ走る意思を見せずベンチに戻ろうとしたとします。

このとき、バッターがこのダートサークルを越えると自動的にアウトとなります。

ダートサークルを越えた後で振り逃げできることに気づいたとしても、時すでに遅しです。

ダートサークルとは?

ダートサークルとは、ホームベースを中心に描かれる半径約3.9メートルの円のことです。(実際に描くのはファールゾーンのみ)

下の写真で白線で描かれた半円のことです。

つまり、バッターがダートサークルから出てしまうと振り逃げの権利も消滅するのです。

あらためて振り逃げのルールを確認

振り逃げルールの基本

あらためて振り逃げとはどのようなルールか確認しておきましょう。

実は、公認野球規則で「振り逃げ」の記述を探しても見つかりません。

なぜなら、振り逃げという言葉は正式な用語ではないからです。

いくら探してもみつからないはずです。

公認野球規則に記載されていないのですから。

振り逃げというのは、一般に広まった単なる呼び名だそうです。

さて、バッターが振り逃げできるのは、下記1と2の条件がそろった時です。

このときバッターは一塁への進塁を試みます。

これが振り逃げです。

振り逃げが成立する条件(再掲)

- キャッチャーが第3ストライクを正規捕球できなかったとき

- 0アウトまたは1アウトでランナーが1塁にいないとき

または、2アウトのとき

正規捕球について

振り逃げが成立する条件で正規捕球という用語が出てきました。

これについて少し説明しておきます。

振り逃げのケースでの正規捕球とはボールが地面に触れる前にキャッチャーが手またはミットでボールを受け止めることです。

キャッチャーが後ろにそらしたときだけでなく、ワンバウンドでボールを捕った場合でも振り逃げしようとしますよね。

それは、正規捕球の条件が「地面に触れる前に捕ること」となっているからです。

ワンバウンドで捕球しても正規捕球じゃないよってことです。

だから、振り逃げできるんです。(でも、ほぼ100%アウトになりますけどね。)

なお、正規捕球の定義については、この記事の「ファウルチップとは?」の項目で説明しています。

参考にしてください。

-

ファウルチップとは?キャッチャーに捕球されるとファウル?アウト??

続きを見る

振らなくても振り逃げになる

ところで、振り逃げが成立する条件をもう一度よく見てみてください。

ここにバッターが空振りしたという文言は一切ありません。

「第3ストライクを正規捕球できなかったとき」としか書かれていませんね。

これが意味するところは、第3ストライクの投球をバッターが振らなくても振り逃げできるということです。

振らなくても振り逃げが成立するのです。

おもしろいですね。

プロ野球では、ほとんど起きないです。

でも、少年野球だったら、ちょくちょく起きるでしょう。

キャッチング未熟でストライクの投球でもポロっとこぼすことは十分考えられます。

ですので、バッターが振らなくても振り逃げできるんだということを知っておいてください。

振り逃げが関係する特殊なルール

振り逃げ条件成立後に守備妨害があったとき

公認野球規則には次のような規定があります。

まさに振り逃げしようとしているバッターのことを示している文章ですね。

キャッチャーの守備を妨害する意図があったと認められるとバッターアウトです。

まあ当たり前と言えば当たり前ですけど。。。w

振り逃げ条件成立後打撃妨害があったとき

今度は逆に、振り逃げが成立した打撃で、キャッチャーによる打撃妨害があったときはどうなるでしょうか。

打撃妨害のルールに関しては、こちらの記事を読んでいただきたいです。

-

打撃妨害の「監督の選択権」って何?ルールの基本から詳しく解説!!

続きを見る

打撃妨害のルールを理解している前提で話を進めます。

振り逃げができるケースで打撃妨害が発生してもインプレーでプレーは続けられます。

つまり、バッターは振り逃げを試みて一塁へ走ります。

プレーが落ち着いたところで、審判はタイムをかけて打撃妨害があったことを攻撃側の監督に伝えます。

攻撃側の監督は、打撃妨害を取った結果と続行したプレーの結果と天秤にかけます。

そして、自チームに有利な結果を選択することができるのです。

打撃妨害があったときは、どちらの結果を採用するか攻撃側に選択権があることがポイントですね。

この記事のまとめ

では、この記事の内容を整理してまとめておきます。

この記事のまとめ

- 振り逃げが成立する条件は、第3ストライクをキャッチャーが正規捕球しなかったとき

- ダートサークルを越えるとバッターの振り逃げの権利は消滅する

- 守備妨害があれば、バッターはアウトになり振り逃げできない

- 打撃妨害のときはインプレーでプレーは続行される

振り逃げって単純なルールのようですが、細かいところを見ると「あれ?」って思うところありますね。

なので、野球のルールは難しいんでしょう。笑

審判はこうしたルールを全部正確に覚えているのだから、すごいことですよね。

振り逃げは少年野球は特に起きやすいプレーです。

ぜひ、この記事を何度も読んでルールを理解してください。

また、公認野球規則を読んで正確な記述を見ておくことも大事ですよ。